生活習慣病対策とタキシフォリン

2月は、一般社団法人日本生活習慣病予防協会が定める「全国生活習慣病予防月間」であることをご存じですか。2021年版厚生労働白書によると、生活習慣病(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患)の患者数は約1,786万人にも上ります。

生活習慣病とは、食習慣や運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に関与する疾患群の総称ですが、死亡リスクが高いことや様々な合併症にともないQOLに影響を受けやすいこと、そして生涯にわたる医療費の負担があるなど、予防の重要性は高い一方で簡単がないことがわかっています。特に食事内容を見直したり日常的に運動をするのは簡単ではありません。

生活習慣病は、長期間かけて徐々に進行するうえに、特定の遺伝子を持つ人は、生活習慣病になりやすいという研究結果もあります。食生活の欧米化で高カロリー・高脂肪食の摂取が増加傾向にあります。無理なダイエットをすることは、ストレスホルモンの過剰分泌による血糖値上昇や免疫力の低下やリバウンドリスクを高めます。

では、どうすれば良いのでしょうか。

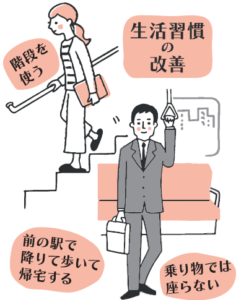

健康的な生活習慣の変更は、一気に全てを変えるのではなく、無理なく続けられる小さなことから始めましょう。例えば、毎日の通勤時に一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中に運動を取り入れる機会を増やしてみましょう。運動は、心拍数が少し上がる程度の軽い運動から始め、徐々に強度を上げていくのがおすすめです。テレビを見ながらスクワットをする、家事の合間にストレッチをする、通勤中に腕振り運動をするなど、様々な運動方法があります。

食事では、炭水化物は、白米よりも玄米や全粒粉パン、そばなどの全粒粉麺を選ぶと、食物繊維を豊富に摂取できます。たんぱく質源は、鶏肉や魚、大豆製品などがおすすめです。野菜は、緑黄色野菜や海藻類をたっぷり食べましょう。食事の量は、腹八分目を心がけ、間食は控えめにしましょう。また、食後高血糖を防ぐために、食事の順番は、野菜→たんぱく質→炭水化物の順がおすすめです。

食後高血糖は、血糖値が急上昇し、膵臓に負担をかけることで、インスリンの働きが低下し、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高める原因となります。そのため、食材を選ぶ際には、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が多いバター、ラード、ショートニング、揚げ物、スナック菓子などは避け、ビタミンやミネラルが豊富な食品を選びましょう。

また、ポリフェノールの中には糖の吸収を阻害して血糖値の上昇を抑制する働きがあるので、食事の前に摂ることもおすすめです。

タキシフォリンが、食後高血糖の上昇を抑制する働きがあることが報告されています。(Hang Su,, et al;IInternational Journal of Biological Macromolecules ,2020,150(1))

タキシフォリンが、肥満・NASH・肝がんの予防・治療に効果的であることが報告されています。(Takayuki Inoue, Nutrients. 15(2): 350. 2023)

- カテゴリー

- コラム